Bauch, Bau, Bilanz und Budget

Vom Wachsen und Schrumpfen in Leipzig: Adipositas-Tagung und 25 Jahre Biotechnologie-Offensive SachsenProf. Florian Lordick mit Wilhelm-Warner-Preis für herausragende Leistungen in der Krebsforschung ausgezeichnet

Hohe Anerkennung für langjährige erfolgreiche Arbeit der Leipziger Universitätsmedizin auf dem Gebiet der klinischen Forschung zur Erkennung und Behandlung von Magen- und Speiseröhrenkrebs / Renommierter Preis geht erstmals nach LeipzigLeipzig: Hotspot für Innovation gegen Adipositas

Leipzig, 16. Juni 2025: Am 11. und 12. Juni 2025 wurde Leipzig zum Zentrum internationaler biopharmazeutischer Innovation: Sachs Associates richtete das 1st Annual European BioPharma Obesity Innovation Forum (EBOIF) im Hotel The Westin Leipzig aus. Teilnehmende aus Europa, Nordamerika und Asien kamen zusammen, darunter führende Köpfe aus Wissenschaft, Industrie, Investment und Politik, um neueste Entwicklungen im Kampf gegen Adipositas zu präsentieren und zu diskutieren.25 Jahre Biotechnologie-Offensive Sachsen: Erfolgsmodell für langfristige Förderung von Innovation, Investition und Zukunft

Branche mit mehr als 300 Akteuren und 15.000 Beschäftigten | Milliarden-Investition des Freistaates seit 2000 | Wirtschaftsminister Panter: „Die Biotechnologie ist ein Motor für Innovation, Wachstum und Beschäftigung in Sachsen.“biosaxony e.V. - Neumitglied stellt sich vor: IoT-Plan GmbH

Für Patienten auf der Suche nach Antworten: Saventic Health revolutioniert die Diagnose seltener Krankheiten mit einer kostenfreien KI-Plattform

Leipzig, Deutschland – 05. Juni 2025 – Saventic Health, ein führender Entwickler von KI-gestützten Diagnose-Tools für seltene Erkrankungen, stellt stolz seine neueste Innovation vor: Saventic Care. Diese moderne, kostenfreie Plattform, die ab dem 04.06.2025 weltweit verfügbar ist, verkürzt den oft langwierigen Diagnoseprozess für Patienten mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung und gibt Menschen mit unklaren Symptomen oder auffälligen Testergebnissen neue Hoffnung.European Biopharma Obesity Innovation Forum startet in Leipzig – Fokus auf innovative Lösungen zur Adipositasbehandlung der nächsten Generation

Leipzig, 4. Juni 2025 – Am 11. und 12. Juni wird Leipzig zum Treffpunkt führender Köpfe aus Biotechnologie, Pharmaindustrie, Forschung und Investition: Das erste European Biopharma Obesity Innovation Forum (EBOIF) bringt Experten zusammen, um die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Adipositasbehandlung zu diskutieren. Zur international ausgerichteten, englischsprachigen Veranstaltung werden rund 200 Teilnehmer aus Asien, Europa und Nordamerika erwarten.European Biopharma Obesity Innovation Forum Launches in Leipzig to Drive Next-Generation Solutions in Obesity Treatment

Leipzig, June 4, 2025 – From June 11–12, Leipzig will welcome leading voices from biotech, pharma, academia, and investment to the inaugural European Biopharma Obesity Innovation Forum (EBOIF). The event brings together key stakeholders to explore cutting-edge developments, challenges, and opportunities in the treatment of obesity. The internationally oriented event is expected to welcome around 200 participants from Asia, Europe, and North America.Degenerierende Nervenzellen auf Biochips

Neuentwickeltes System mit 384 Mikroelektroden ermöglicht Wirkstofftests in bisher ungekanntem Ausmaß

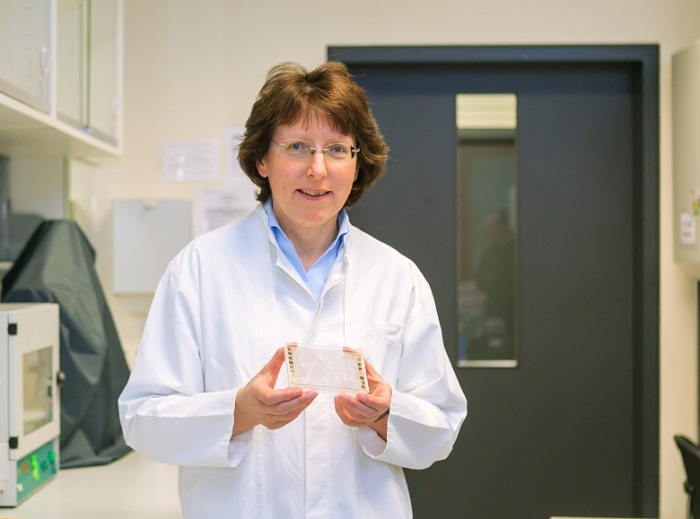

Wie reagieren lebende, genetisch veränderte Nervenzellen mit einer krankhaften Degeneration auf Wirkstoffe, die für Medikamente gegen die Alzheimer-Krankheit getestet werden? Wie viel von diesem Therapeutikum ist nötig, um das Absterben der Nervenzelle hinauszuzögern? - Mit diesen Fragen haben sich Biochemiker unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Robitzki, Direktorin des Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums (BBZ) der Universität Leipzig, intensiv beschäftigt.

In Zusammenarbeit mit Kollegen der TU Ilmenau, des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg sowie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg entwickelte Robitzkis Forschergruppe ein neues, stark miniaturisiertes System mit 384 parallel auslesbaren Mikroelektroden, die Wirkstofftests in bisher ungekanntem Ausmaß ermöglichen. Die Ergebnisse ihrer vierjährigen Forschungen haben sie jetzt in dem renommierten Fachjournal "Biosensors and Bioelectronics" veröffentlicht.

Bis zu 384 lebende Zellproben verschiedenster Art können auf die Titerplatte mit Mikroelektroden gleichzeitig aufgebracht und analysiert werden. In bisherigen Systemen waren es maximal 96. Alle Elektroden auf der Titerplatte sind über winzige Drähte miteinander verbunden, um die Messgenauigkeit des Systems zu erhöhen. Die Zellen werden mit einer bestimmten bioaktiven Substanz in unterschiedlichen Konzentrationen und verschieden lange in Berührung gebracht, und durch Anlegen einer elektrischen Wechselspannung vermessen. Aus der dann folgenden Veränderung des Widerstands dieser Zellen können die Forscher Schlüsse ziehen, die bedeutsam für die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung schwerer Krankheiten wie Alzheimer sind.

Im konkreten Fall hat Robitzkis Arbeitsgruppe Nervenzellen auf die Mikroelektroden-Platte aufgebracht, die zuvor in einem Gen an fünf Positionen genetisch verändert wurden. So konnte ein Alzheimer-ähnlicher Prozess in den Nervenzellen ausgelöst werden, bei dem die Nervenfasern degenerierten und die gesamte Nervenzelle letztlich starb. Dies geschah bei den Experimenten im Zeitraffertempo.

"Wir haben auf diese Nervenzellen einen chemischen Wirkstoff aufgebracht, der sie vermeintlich schützen sollte", erklärt Robitzki. Es folgte eine kurze regenerative Phase von wenigen Stunden - je nach Konzentration des verabreichten Wirkstoffs. Der elektrische Widerstand der Zelle erhöhte sich kurzzeitig und zeigte eine erhöhte Vitalität. Die schützende Funktion des Wirkstoffes ging dann aber allmählich wieder verloren. "Wir konnten dadurch den Krankheitsverlauf beobachten und nachvollziehen. Das ist wichtig für die Entwicklung neuer Therapeutika. Dazu haben wir einen Beitrag geleistet", sagt die Forscherin. Da die Alzheimer-Erkrankung bis heute nicht heilbar ist, gehe es momentan nur darum, den Prozess der Zerstörung dieser Zellen aufzuhalten oder zeitlich zu verzögern.

Verschiedene "therapeutische Szenarien" lassen sich Robitzki zufolge mit der neuentwickelten Mikroelektroden-Platte testen. So könnte beispielsweise Substanzen in verschiedenen Kombinationen sowie in unterschiedlicher Dosierung und Dauer den Zellen zugesetzt werden, um so Wirkung und Nebenwirkung zugleich in Echtzeit betrachten zu können.

Fachveröffentlichung:

A novel 384-multiwell microelectrode array for the impedimetric monitoring of Tau protein induced neurodegenerative processes, in ScienceDirect

doi:10.1016/j.bios.2016.07.074

Quelle: Pressemitteilung der Universität Leipzig vom 19. August 2016

Universität Leipzig, Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum (BBZ)

Prof. Dr. Andrea Robitzki

Degenerierende Nervenzellen auf Biochips

// Foto: Swen Reichhold / Universität Leipzig